Kultur, Widerstand und Selbstbehauptung

Selbstbehauptung und kulturelle Betätigung

Im täglichen Existenzkampf suchten die Häftlinge Halt in Freundschaften und kleinen Gruppen. Geistige und religiöse Betätigungen waren Zeichen der Selbstbehauptung. Dies galt auch für die wenigen kulturellen Aktivitäten, die manchmal möglich waren – etwa Zeichnen und Schnitzen, Gespräche über Literatur, das Vortragen von Gedichten und Liedern. 1943/44 waren zeitweise auch unterhaltsame Abendgestaltungen, Musik und Fußball gestattet. Daran konnten jedoch nur besser gestellte Häftlinge teilnehmen. Der Empfang und der Versand von Briefen waren nur begrenzt erlaubt. Die Briefe wurden zudem zensiert.

Seelische Situation und Selbstbehauptung

4.1

Drangsalierungen und Gewalt führten dazu, dass viele Häftlinge nur noch an den nächsten Augenblick und an das Überleben dachten. Brutaler Egoismus und hartes Durchsetzungsvermögen schienen hierfür oft der einzige Weg zu sein. Die Erfahrung, dass es trotz allem auch Kameradschaft und Solidarität gab, half vielen über schwere Situationen hinweg. Häftlinge, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten halten konnten, bewahrten leichter ihr Selbstwertgefühl, ihre geistige Freiheit und die Gewissheit, dass sie ihren Peinigern geistig und moralisch überlegen waren. Manchen gelang es, die Entbehrungen besser zu ertragen, indem sie sich in innere Gegenwelten und Fantasien flüchteten. Häufig veränderten die Erfahrungen im KZ das religiöse Empfinden der Häftlinge – manche verloren im täglichen Existenzkampf ihren Glauben, anderen gab er besonderen Halt.

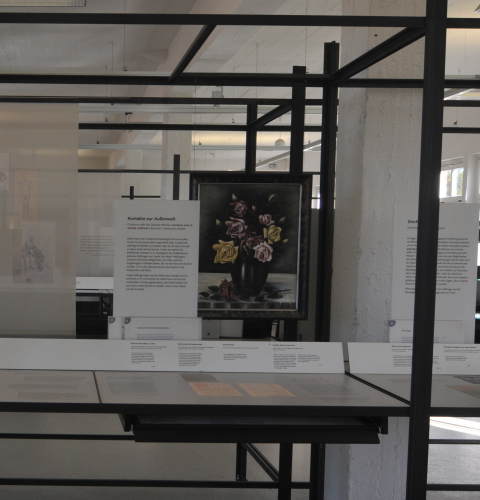

Kontakte zur Außenwelt

4.1

Briefe waren die wichtigste Kontaktmöglichkeit nach außen. Da die SS die Post zensierte, mussten die Häftlinge ihre Briefe so schreiben, dass die SS keinen Anstoß an deren Inhalt nehmen konnte. Vielen war jedoch der Briefkontakt verboten (z. B. Gefangenen der Strafkompanie, jüdischen Häftlingen und „Nacht und Nebel“-Häftlingen). Anderen stand diese Möglichkeit nicht offen, weil ihre Angehörigen in Gebieten lebten, die von der Post nicht bedient wurden, z. B. in den Operationszonen des Heeres in der Sowjetunion und Italien.

Einige Häftlinge hatten bei der Arbeit zwar Kontakt mit Zivilpersonen (z. B. mit Personal von Lieferfirmen und mit Aufsichtskräften in Rüstungsbetrieben), doch diese hielten sich aus Furcht, selbst bestraft zu werden, meist an das Verbot privater Kontakte.

Kulturelle Betätigung

4.1

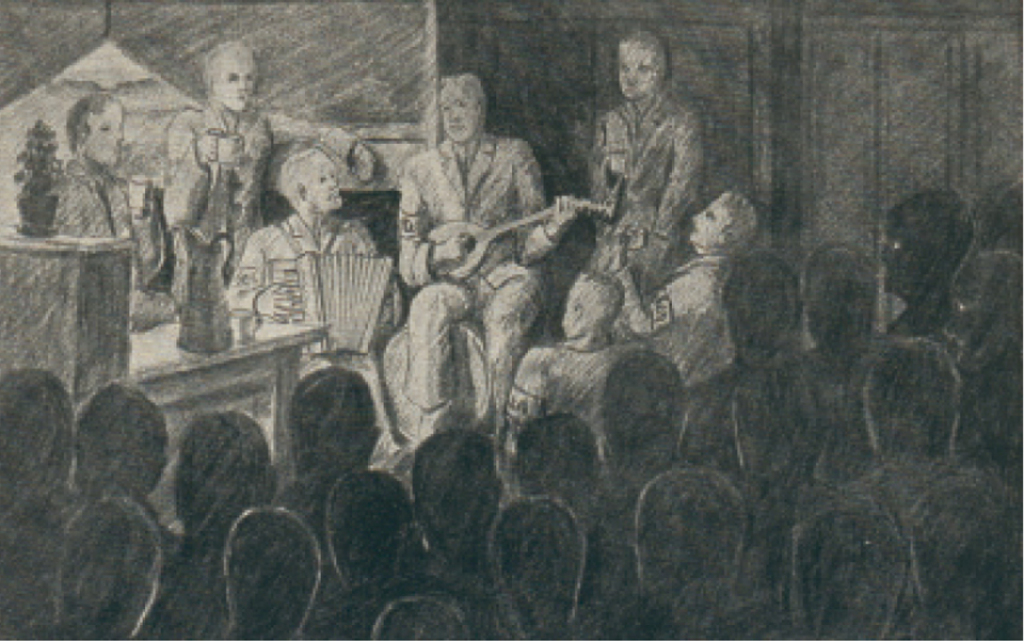

Für kulturelle Betätigungen ließ der tägliche Überlebenskampf wenig Raum. In Gesprächen über Literatur und Musik des Heimatlandes drückte sich der Wille zur Selbstbehauptung aus. Als während der Flecktyphusquarantäne Anfang 1942 die Arbeit ruhte, boten sich Möglichkeiten, Geschichten, Lieder und Gedichte vorzutragen, Kunststücke vorzuführen und Musik zu machen. 1943/44 erlaubte die SS zeitweise einige Freizeitaktivitäten. Neben der Kapelle, die beim Appell Märsche spielte, entstand ein Lagerorchester, das manchmal sonntags Konzerte gab. Es gab auch eine Bibliothek, die jedoch fast nur deutsche Bücher enthielt. Gelegentlich wurden „bunte Abende“ sowie Boxkämpfe und Fußballspiele durchgeführt. Auch die aus dem KZ geretteten Zeichnungen und Bastel-arbeiten zeugen davon, wie Häftlinge den mörderischen Existenzbedingungen widerstanden.

Kulturelle Betätigung

4.1

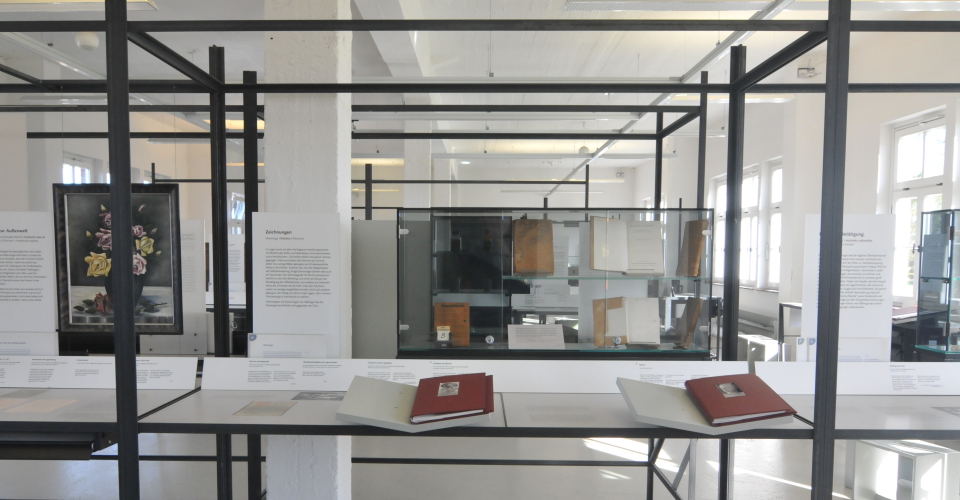

Zeichnungen

4.1

Im Lager wurde mit allem Verfügbaren heimlich gezeichnet, mit Bleistift oder Kohle, auf Papierfetzen, Formularrückseiten und in Notizbüchern. Die meisten Bilder sind jedoch verloren gegangen. Viele vernichteten die Zeichner aus Vorsicht selbst. Nur wenige Blätter gelangten in die Freiheit. Zeichnen war eine der Möglichkeiten der Selbstbehauptung. Einige Zeichnungen dienten aber auch als Tauschware. Der überwiegende Teil der Kunstwerke entstand kurz nach der Befreiung, zum einen als Versuch der Bewältigung der Hafterlebnisse, zum anderen zur Dokumentation der Schrecken der KZ-Haft. Unter den Zeichnern waren nur wenige ausgebildete Künstler, doch auch anderen gelang es, den Alltag und Terror in den Lagern, der in keinem Foto bezeugt ist, anschaulich zu machen.

AV-Station

4.1

Fluchtversuche, Solidarität und Widerstand

Bis kurz vor der Räumung im April 1945 scheiterten alle Fluchtversuche aus dem Hauptlager. Dagegen gelang Häftlingen in Außenlagern mehrfach die Flucht; doch wurden die meisten später gefasst. Mithäftlingen zu helfen, war bei Strafe verboten. Trotzdem versuchten Häftlinge, gegen die SS zusammenzuarbeiten und heimlich Hilfsaktionen für besonders Bedürftige zu organisieren, z. B. im Herbst 1941 für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Im Krankenrevier bemühten sich Häftlinge, die als Ärzte und Pfleger tätig waren, Hilfe zu leisten. Im Arbeitsdienstbüro versuchten einige Funktionshäftlinge, besonders Bedrohten bessere Arbeitsstellen zu verschaffen.

Exponat: Spind

4.2

Spind aus den Häftlingsblocks. Nachbildung.

Für solche Schränke war wegen der Überfüllung in den letzten Jahren nur noch wenig Platz. Viele Häftlinge mussten sich daher mit anderen einen Spind teilen oder erhielten gar keinen.

Leihgabe der Gedenkstätte Sachsenhausen an die Arbeitsgemeinschaft Neuengamme, 1981.

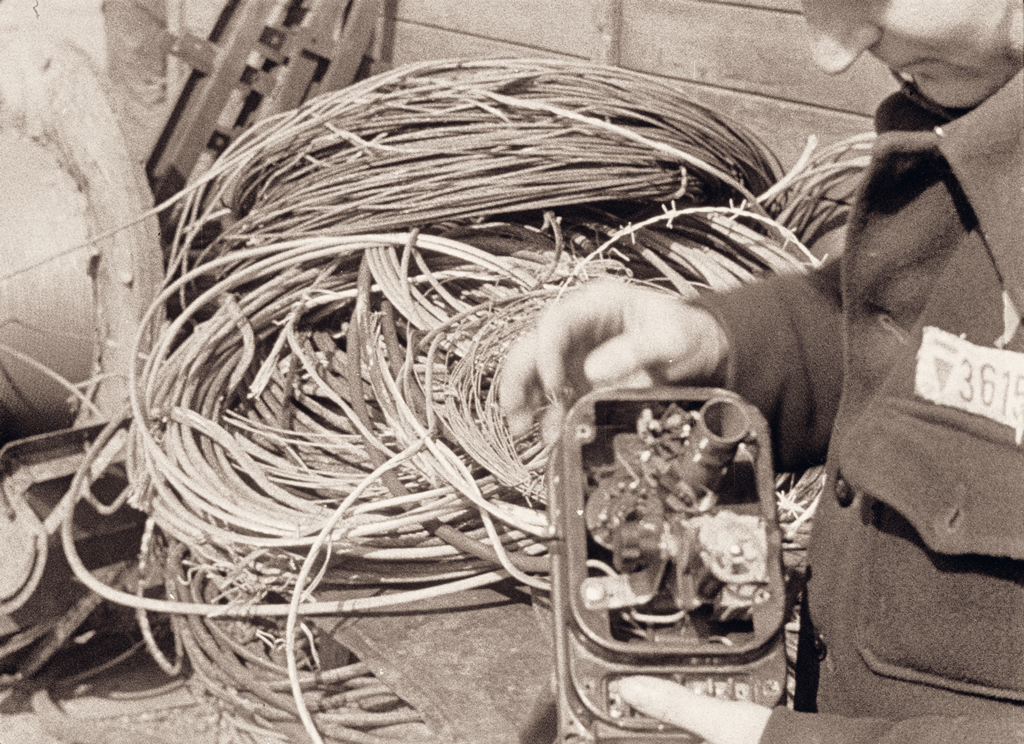

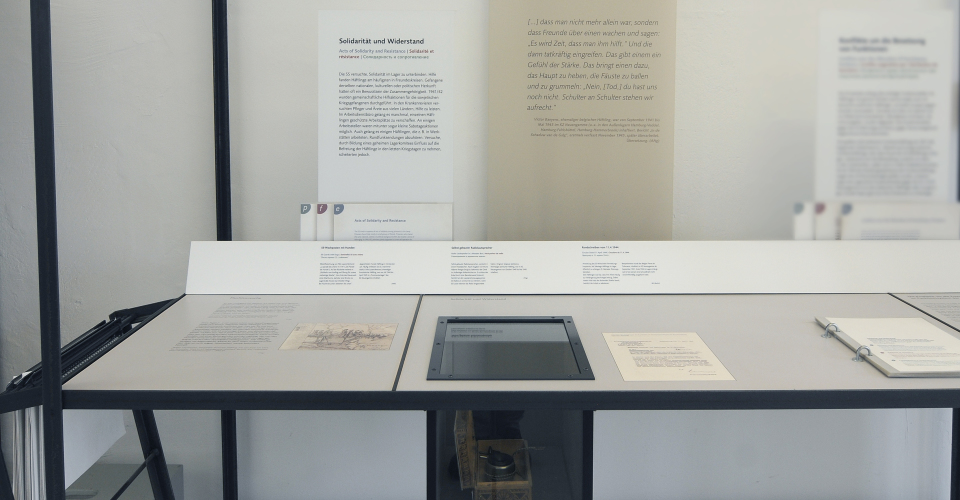

Solidarität und Widerstand

4.2

Die SS versuchte, Solidarität im Lager zu unterbinden. Hilfe fanden Häftlinge am häufigsten in Freundeskreisen. Gefangene derselben nationalen, kulturellen oder politischen Herkunft hatten oft ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. 1941/42 wurden gemeinschaftliche Hilfsaktionen für die sowjetischen Kriegsgefangenen durchgeführt. In den Krankenrevieren versuchten Pfleger und Ärzte aus vielen Ländern, Hilfe zu leisten. Im Arbeitsdienstbüro gelang es manchmal, einzelnen Häftlingen geschützte Arbeitsplätze zu verschaffen. An einigen Arbeitsstellen waren mitunter sogar kleine Sabotageaktionen möglich. Auch gelang es einigen Häftlingen, die z. B. in Werkstätten arbeiteten, Rundfunksendungen abzuhören. Versuche, durch Bildung eines geheimen Lagerkomitees Einfluss auf die Befreiung der Häftlinge in den letzten Kriegstagen zu nehmen, scheiterten jedoch.

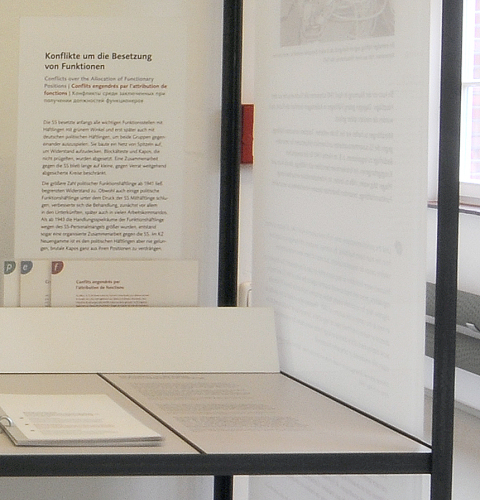

Konflikte und die Besetzung von Funktionen

4.2

Die SS besetzte anfangs alle wichtigen Funktionsstellen mit Häftlingen mit grünem Winkel und erst später auch mit Häftlingen, die den roten Winkel trugen, um die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Sie baute ein Netz von Spitzeln auf, um Widerstand aufzudecken. Blockälteste und Kapos, die nicht prügelten, wurden abgesetzt. Eine Zusammenarbeit gegen die SS blieb lange auf kleine, gegen Verrat weitgehend abgesicherte Kreise beschränkt.

Die größere Zahl politischer Funktionshäftlinge ab 1941 ließ begrenzten Widerstand zu. Obwohl auch einige politische Funktionshäftlinge unter dem Druck der SS Mithäftlinge schlugen, verbesserte sich die Behandlung, zunächst vor allem in den Unterkünften, später auch in vielen Arbeitskommandos. Als ab 1943 die Handlungsspielräume der Funktionshäftlinge wegen des SS-Personalmangels größer wurden, entstand sogar eine organisierte Zusammenarbeit gegen die SS. Im KZ Neuengamme ist es den politischen Häftlingen aber nie gelungen, brutale Kapos ganz aus ihren Positionen zu verdrängen.